为激活革命老区文旅产业创新活力,禁漫天堂-禁漫app

“可持续公益设计项目”考察团由禁漫天堂

师生组成,在禁漫天堂

古怡副教授的带领下,深入江西于都,于7月2日-9日期间展开了为期8日的文旅资源与产业发展调研与创作。通过实地走访红色地标、古街非遗、服装产业园区及服装企业,挖掘于都红色文化、民俗传统与服装产业的融合潜力,探索“设计赋能+资源转化+校地协同”的乡村振兴新路径,为老区文旅升级与产业创新注入创意动能。

追溯于都文化根脉,挖掘文旅资源潜力

考察团首站聚焦于都红色文化与历史文脉,探寻文旅融合的核心载体。

首先,团队走进于都中央红军长征出发地纪念园与“于都礼物”文创公司,从印有长征元素的食品包装到红色文化衍生品,系统调研文创产品如何讲述红色故事,并与工作人员交流设计理念与产销模式,探索红色文化产业化路径。同日,成员们在纪念园通过雕塑与历史陈列,沉浸式感悟长征精神,让红色基因在调研中悄然传承。

团队与当地“于都礼物”文创公司工作人员沟通当地文创情况

团队在“于都中央红军长征出发地纪念园”前合影

深入于都古街,团队细致考察古街等传统建筑工艺,感受古建承载的岁月智慧,在古街的擂茶非遗馆,与非遗传承人深度交流,了解擂茶技艺的传承与创新——既坚守传统本真,又通过校园、社区体验活动让非遗“活”在当下。

于都古街照片

团队与擂茶非遗馆传承人了解擂茶技艺与现状

团队探访梓山畲族凤凰湾,与当地副镇长探讨畲族文化的现代转化,如畲族文创抱枕以萌趣形象展现民族特色,为差异化文创设计提供思路;随后前往车溪乡坝脑村探望红军烈士遗孀段桂秀老人,从其岁月故事中触摸乡村人文温度,理解文化传承的根基。当日,团队还走访段屋乡寒信古村落,与当地党委副书记交流古村保护与文旅规划,梳理历史遗产活化路径。

与副镇长讨论畲族文化以及创意赋能

当地现有畲族文创

与段桂秀奶奶合影

与当地乡长讨论如何将当地特色农产品拓展新业态

与当地党委副书记交流寒信古村文旅资源现状

寒信古村团队合影

团队观看《长征第一渡》沉浸式实景演出,以于都河畔为舞台,通过声光特效、情景演绎,重现红军夜渡于都河的壮烈画面。演员们饱含深情的表演,让调研成员真切触摸到长征精神的厚重,从白天对地域文化的探访,延伸到对红色精神传承的深刻感悟,为当日调研画上震撼收尾。

《长征第一渡》舞台剧

团队走进《爱莲说》发源地罗田岩,探访周敦颐讲学遗迹,从摩崖石刻与古亭楼阁中,感悟“出淤泥而不染”的传统文化内涵。成员们通过参观摩崖石刻等历史遗迹,深刻感受到传统文化的熏陶,也为此次于都文化调研增添了浓墨重彩的一笔,让大家在历史与文化的滋养中,进一步坚定了弘扬优秀传统文化的信念。

罗田岩团队合影

聚焦服装产业实践,探索“文化+产业”融合路径

考察团同步深入于都服装产业一线,为文化与产业的融合创新实践做铺垫。

团队走访FDC时尚产业中心,了解到于都已形成从面料到成衣的完整服装产业链,正加速向“文化+时尚”转型,并探索“服装产业+文旅体验”模式,让服装成为展现地域文化的新窗口。

与FDC时尚产业中心负责人对话

团队先后走访江西脉动智能制造时尚产业园与润达服饰。在脉动产业园,负责人介绍AI技术已深度渗透服装行业——通过算法预测流行趋势、智能设备提升生产效率、动态调度优化供应链,为产业升级提供技术支撑;在润达服饰,团队与企业负责人沟通如何打造服装品牌,针对于企业自身的现状,探讨如何满足单一针织品类难以满足消费者多元化需求的问题。调研过程中了解到,企业负责人的妻子深耕买手与销售领域,形成“设计-市场-销售”的良性闭环,为品牌差异化发展提供实践参考。

与江西脉动智能制造时尚产业园讨论AI对服装行业的影响

了解润达服饰企业规模与产品架构

最后,团队调研江西翡俪文德时装股份有限公司与莱素旗袍。翡俪文德负责人介绍,企业通过动态调整产品开发方向紧跟市场趋势,并搭建线上销售矩阵提升品牌影响力;与莱素旗袍的对话过程中,探讨将旗袍“文化赋能”的路径,计划将于都红色元素融入旗袍设计,在传统韵味中注入时代内涵,并结合更多新兴的文化消费场景,探索“文化+时尚”特色发展模式。

调研翡俪文德时装股份有限公司

与莱素旗袍负责人探讨“文化赋能”路径

深化政企校协同,共绘文化赋能新蓝图

考察期间,禁漫天堂-禁漫app

与于都县相关部门、企业部门围绕文化传承与产业升级召开多场专题座谈,以思想碰撞凝聚合作共识,为“设计赋能乡村振兴”提供路径支撑。

首先,学院团队与于都县相关部门率先展开座谈,聚焦地域文化融合与城市品牌建设。古怡副教授提出,红色文化的创新表达需融入“温度”,通过“有温度、可爱”的设计建立情感联结,例如打造文创与服装集成店、借“于都”与“愈都”谐音打造流量话题,填补“能量文化”研究空白。与会部门结合实际,就企校合作试点、红色文创IP开发、非遗展馆模式等提出具体建议,馆长强调需以旅投为牵头,推动各单位协同形成产业联动,让高校智慧深度参与红色文化活化。

与于都政府部门探讨“设计赋能乡村振兴”路径

最后,学院团队再赴于都工业园区,与县纺织服装协会、润达服饰等企业代表围绕“服装品牌建设,高校深化合作”深入交流。工业园区管委会副主任宋主任介绍,于都纺织服装产业正加速升级,期待以此次座谈为契机,推动校地企资源共享,搭建成果转化平台。古怡副教授结合学院在设计、人才培养上的优势,以《服饰品牌的基本理解与分享》为主题,为企业解析品牌定位与长效运营策略。此次交流明确了“设计赋能+产业实践”的合作着力点,为后续产学研深度融合奠定基础。

在于都服装工业园区开展座谈

两场座谈串联起“文化挖掘—产业对接—协同落地”的完整链条,既为于都文旅与服装产业升级提供了学术思路,也为禁漫天堂将设计智慧转化为乡村振兴实践动能开辟了路径,让“创意赋能”从理念走向具体行动。

创意转化,构建文化IP,打造产业闭环

1.文化产出系统性介绍

团队深度梳理于都特色,从红色文化、畲族非遗到地方特产,构建多元文化IP矩阵。

本次“愈都实验室”时尚生活方式品牌项目,围绕于都地方特产、非遗文化、红色文化及潮玩概念,构建了从文化IP到产品矩阵、体验生态的完整产出体系,具体如下:

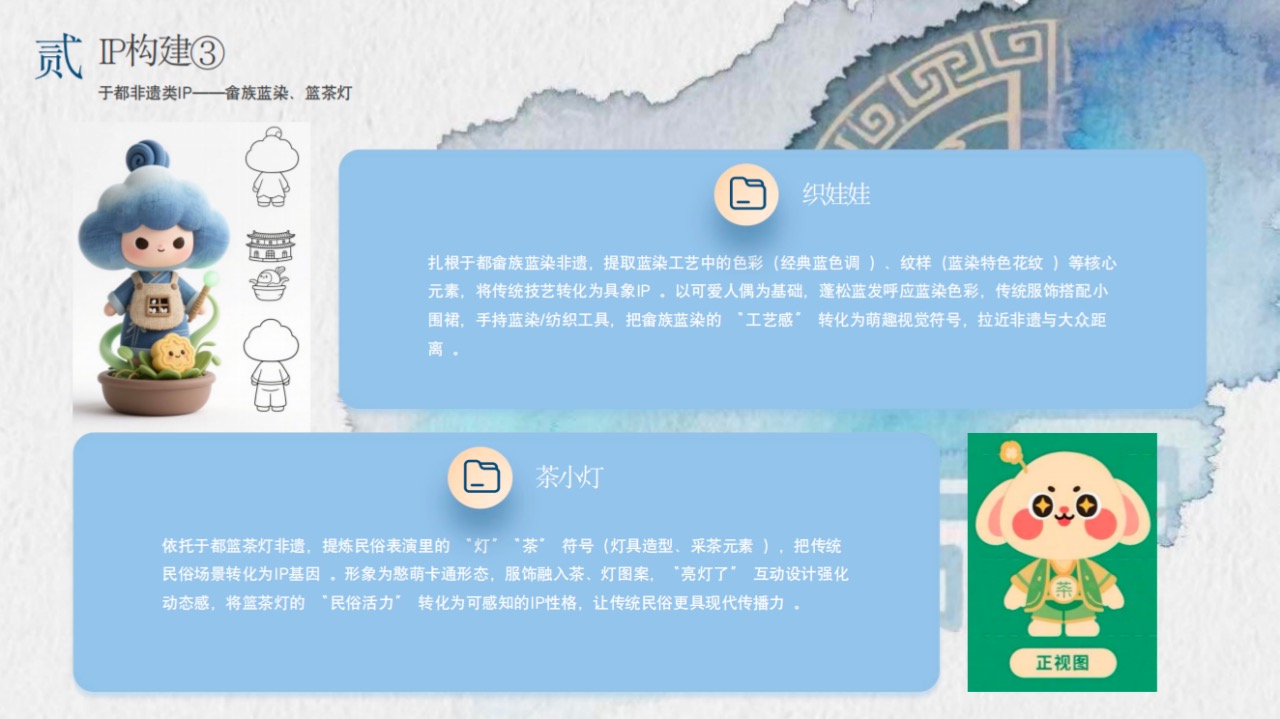

1.1IP矩阵构建

打造了多元文化IP,涵盖食品类(如赣南脐橙的“橙小甜”“橙酷仔”,擂茶的“茶小叶”“擂钵仔”等)、文化类(如象征长征精神的“松小毅”)、非遗类(如畲族蓝染的“织娃娃”、茶篮灯的“茶小灯”)。这些IP以萌趣、潮玩化设计,将传统元素转化为年轻群体易接受的符号。

IP构建(部分IP展示)

1.2产品融合矩阵

团队基于IP开发了丰富产品,包括地方特产(如擂茶、赣南脐橙、富硒大米的包装及周边)、非遗技艺衍生品(如畲族蓝染的服装服饰、文具组,茶篮灯的玩偶与生活用品)、红色文化产品(如红星杨文创、长征主题明信片、茶具等),形成覆盖食品、服饰、文具、生活用品的多样化矩阵。

产品多样化矩阵

2.产出数量描述

2.1IP形象数量

设计食品类IP 6个(橙小甜、橙酷仔、番小阳等)、文化类IP 1个(松小毅)、非遗类IP 2个(织娃娃、茶小灯),共9个核心IP。

IP形象数量(部分IP展示)

2.2产品衍生品

IP延伸开发的文创及周边产品超50款,包括地方特产包装(如脐橙、富硒大米、擂茶包装)12款,服装服饰(畲族蓝染日常服饰、茶篮灯主题服饰等)15款,生活用品(冰箱贴、钥匙扣、手机壳等)20余款,文创周边(明信片、盲盒、贴纸等)8款。

生活文创用品延伸(部分文创展示)

服装服饰延伸(部分服装服饰展示)

富硒大米包装延伸(部分包装展示)

3.社会效益

本次项目的社会效益显著,通过以潮玩基因解构赣南多元文化,打造Z世代追捧的“新国潮民族符号”,让于都红色文化、畲族蓝染、茶篮灯等非遗技艺以年轻化表达形式被更多人知晓,尤其增强了年轻群体对传统文化的认同感,有力推动了非遗与红色文化的活态传承;同时,为于都纺织企业转型提供了“文化+IP”的系统方案,为地方特产升级、文创产业发展提供了可参考的融合路径,助力“文化+制造”“文化+旅游”的跨界融合探索;此外,搭建了高校与地方合作的桥梁,禁漫天堂的设计资源与于都的文化、产业资源结合,形成“设计赋能乡村振兴”的实践样本,为其他地区类似项目提供借鉴,还通过系统化的品牌设计与IP打造,强化了于都“长征出发地”的文化标识,提升了当地居民对本土文化的自豪感,扩大了于都文化的对外影响力。